山西煤化所在费托合成铁基催化剂相变调控理论方面取得重要进展

近日,中国科学院山西煤炭化学研究所温晓东/刘星辰研究员团队在催化剂相变调控理论及铁基催化剂可控合成方面取得重要进展。研究成果以“Rational Synthesis of Iron Carbide Nanocatalysts for Fischer−Tropsch Synthesis: The Role of Carbon Chemical Potential”为题,发表于化学领域国际顶级期刊《Journal of the American Chemical Society》。

研究首次构建了化学组分可变的固体催化剂纳米颗粒在反应条件下的相变理论,以费托合成铁基催化剂为模型体系,展示了该理论对反应条件下多种碳化铁相竞争形成过程中目标主导相的选择性稳定与调控的精确指导作用。

为了实现高原子利用率和催化效率,当前工业催化剂的活性核心组分通常是纳米尺寸的。因此理解催化剂纳米颗粒在反应条件下的物相演化行为,对可持续能源技术中催化剂的理性设计具有重要意义。铁基催化剂在合成气转化及CO₂加氢等领域具有广泛的工业应用。然而在反应气氛下,铁基催化剂通常表现出复杂的物相演化行为,并伴随组分变化。多种碳化相(如θ-Fe₃C、χ-Fe₅C₂、ε-Fe₂C、Fe₇C₃等)的共存与转化,使得其在动态反应条件下的结构稳定性与演化机理长期缺乏系统性认识,从而限制了催化材料的理性设计与性能优化。

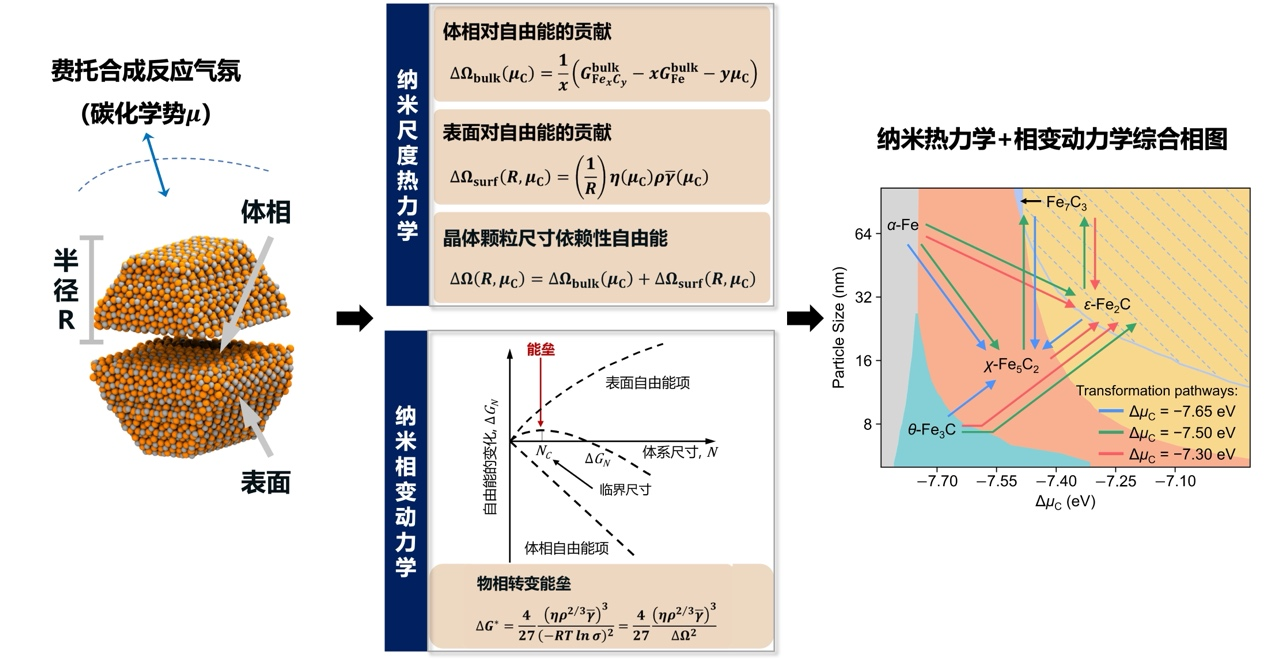

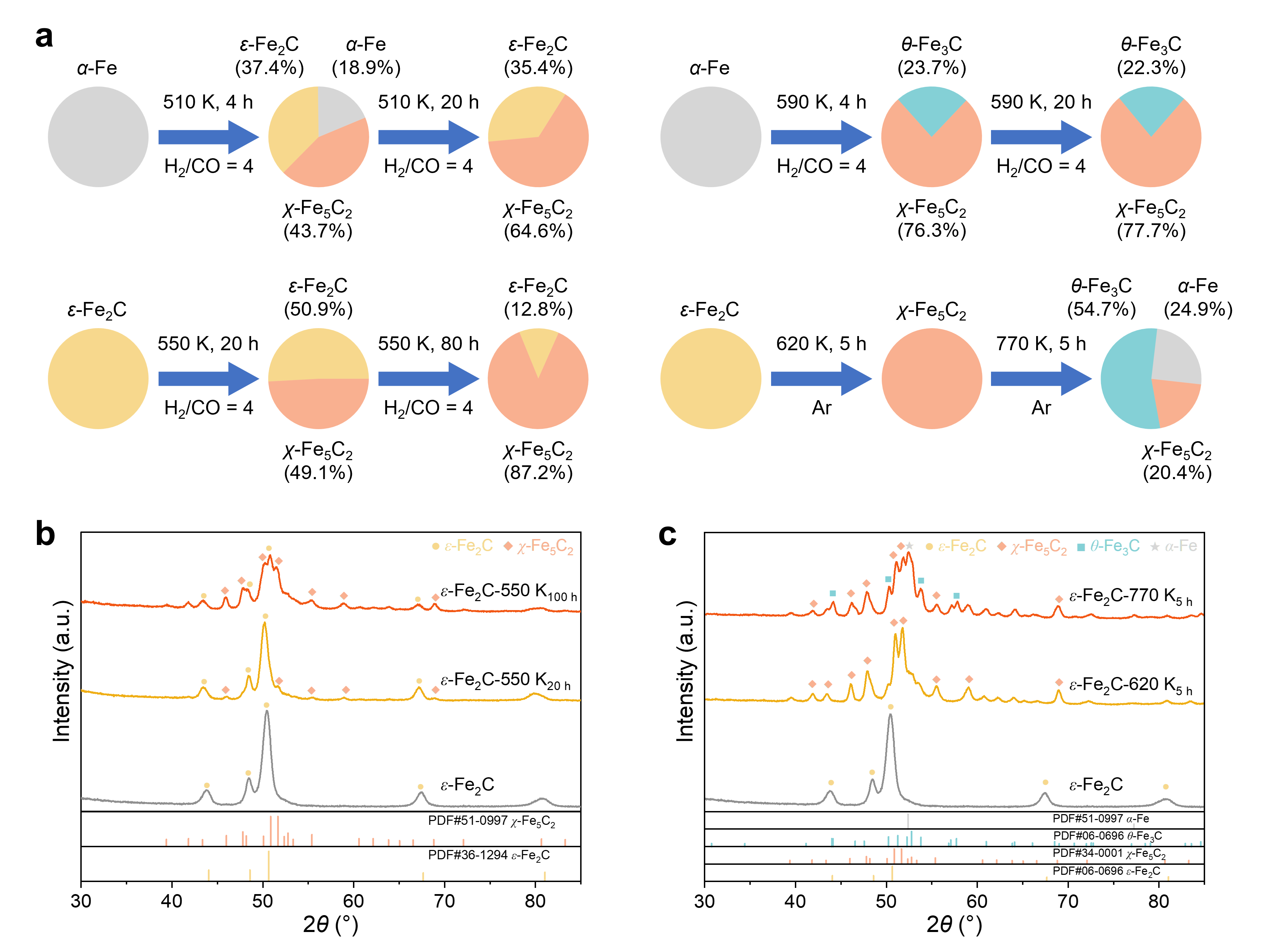

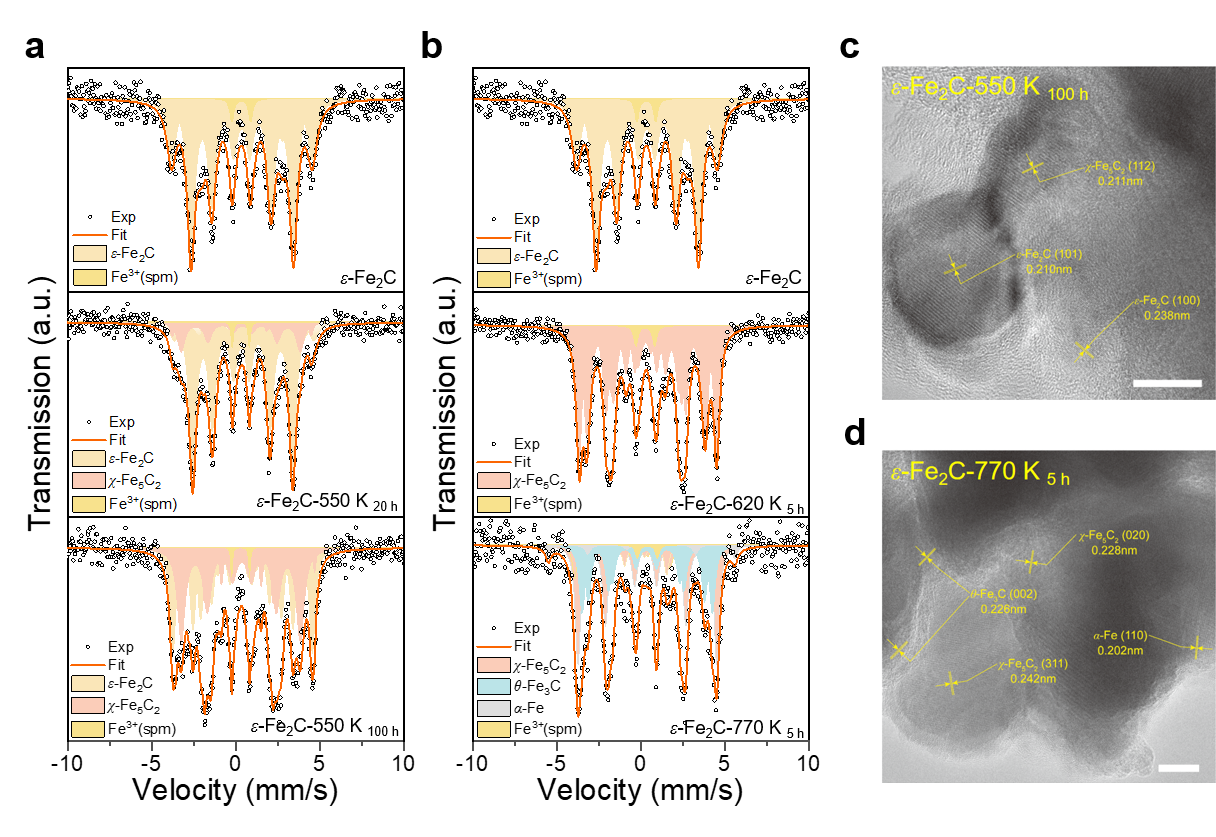

针对这一科学问题,研究团队基于碳化学势这一描述反应气氛的关键热力学变量,构建了一个综合考虑纳米尺度热力学与纳米相变动力学的普适性理论框架,系统研究了反应条件、粒径和物相演化之间的复杂耦合关系。研究发现,纳米尺度效应在费托合成条件下对碳化铁的物相选择性和演化路径具有决定性作用。基于该理论框架,团队成功解释了多相催化领域长期存在的疑问——在费托合成条件下χ-Fe₅C₂相为何普遍占优而Fe₇C₃相极为罕见,这一现象源于不同铁碳物相在纳米尺度下的热力学稳定性与动力学可达性的差异。进一步,团队通过精心设计的相变实验和各种先进表征技术对理论预测进行了严格验证,实验结果与理论预测高度一致。研究不仅加深了对铁碳物相在纳米尺度下热力学—动力学耦合机制的理解,解释了数十年来文献中报道的碳化铁催化剂的各种复杂相行为,也为多相竞争条件下实现目标物相的选择性稳定与可控生成提供了理论依据与实践指导。

该研究为高性能铁基催化剂的设计与优化奠定了重要基础,也为预测和调控用于碳中和燃料生产及环境应用的复杂多元素纳米催化剂的相行为建立了普适性理论框架,该理论可推广至反应环境中发生变组分相变的多种催化体系,如金属碳化物、氮化物、氧化物等,对多种高效能源转化技术的开发具有广泛的指导意义。研究工作获得国家自然科学基金委、中国科学院、及科技部等的支持。

集成纳米尺度热力学信息与相变动力学信息的碳化铁纳米颗粒综合相图

不同实验条件下碳化铁颗粒物相演化的原位X-射线衍射表征

不同实验条件下碳化铁颗粒物相演化的穆斯堡尔谱和高分辨透射电镜表征

原文链接:

https://doi.org/10.1021/jacs.5c11223

(煤炭高效低碳利用全国重点实验室)

附件下载: